https://tokubai.co.jp/news/articles/5448

ポテトサラダやコロッケなど、さまざまな料理に大活躍のじゃがいも。鍋で茹でるよりもレンジで加熱する方が簡単ですが、パサパサしたり加熱ムラができたりと意外に難しいものです。

この記事ではじゃがいもをレンジで加熱するコツと、その方法について写真付きで詳しく紹介します。

目次目次をすべて見る

じゃがいもがパサつく…失敗の原因は加熱のしすぎ!

じゃがいもをレンジで加熱したとき、パサつく、硬くなるなどの失敗の原因は加熱のしすぎが考えられます。

レンジは加熱するときに水分を飛ばしてしまう性質があることと、じゃがいもはほかの野菜に比べると水分が少ないため、加熱しすぎることでパサパサしてしまいやすいのです。

じゃがいものレンジ加熱時間のめやす

じゃがいもをホクホクにおいしく加熱するには、加熱を長くしすぎないこと、また水分が飛ばないように工夫するのがポイントです。

600Wでじゃがいも1個を加熱する時間の目安は、丸ごとの場合は3分ほど、切ってからの場合は1分30秒~2分ほどです。

また水分が飛ばないようにするには、切ってから加熱するよりも、丸ごと加熱する方がおすすめです。切り口から水分が飛ばないため、丸ごと加熱する方が失敗しにくくなります。

もし切ってから加熱する場合は、1個につき水を小さじ1ほど入れて加熱しましょう。じゃがいもの大きさをなるべく揃えて切るのも加熱ムラを防ぐポイントです。

▼<関連記事>じゃがいもの重さとカロリー

じゃがいもの重さはどのくらい?大中小の大きさ別の重さや100g当たりの量を解説

レシピで「じゃがいも●g」や「玉ねぎ●個」という表記を見かけても、個体差のある野菜ゆえ、どのくらいの量を用意すべきかピンとこない方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、じゃがいも大中小の大きさ別の重さや100gあたりの量を、実際に量って調べてみました!

ポテトサラダやコロッケなら【丸ごとレンジで加熱】

ポテトサラダやコロッケなど、じゃがいもをつぶす料理に使う場合は、丸ごとレンジで加熱しましょう。

丸ごと加熱する方が水分が飛びにくいだけでなく、皮も手で簡単にむけるので時短になります。

加熱時間は電子レンジ600Wで1個あたり、中くらいなら3分ほど、大きめなら4~5分が目安です。

▼じゃがいもはアク抜き不要?

じゃがいもに含まれる“アク”は料理にどんな影響をもたらすのでしょうか。電子レンジで加熱した結果は…こちら。

じゃがいものアク、抜かないとどうなる?実は料理によってはアク抜き不要!

料理の過程で行う食材のアク抜き。レシピ本などで「アクを抜く」と書いてあればその通りにしているものの、そもそもなぜアクを抜く必要があるのかをご存じですか?アクを抜かないと、料理にどんな不都合が生じるのでしょうか。今回は「じゃがいも」にスポットを当て、アクを抜く理由や正しいアク抜き方法を解説します。

丸ごとレンジで加熱する手順

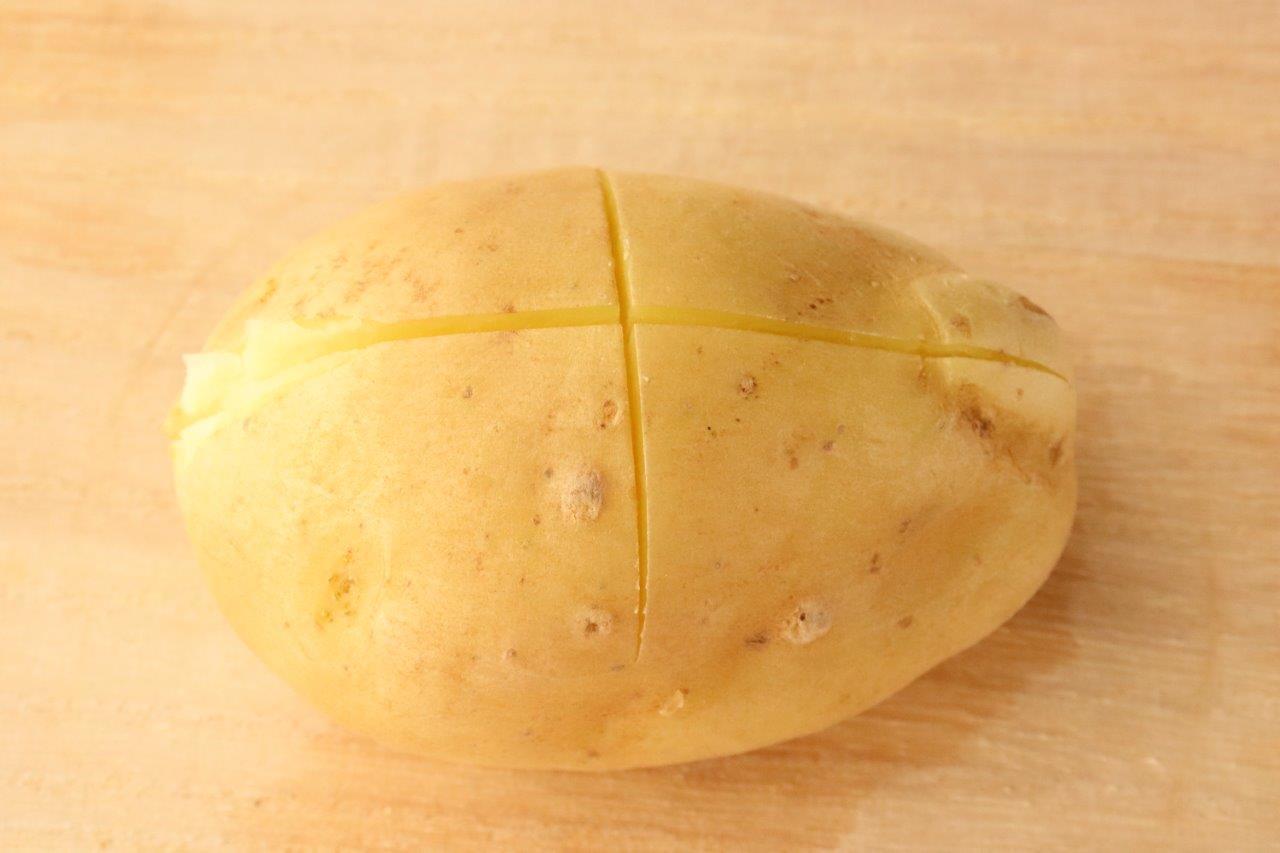

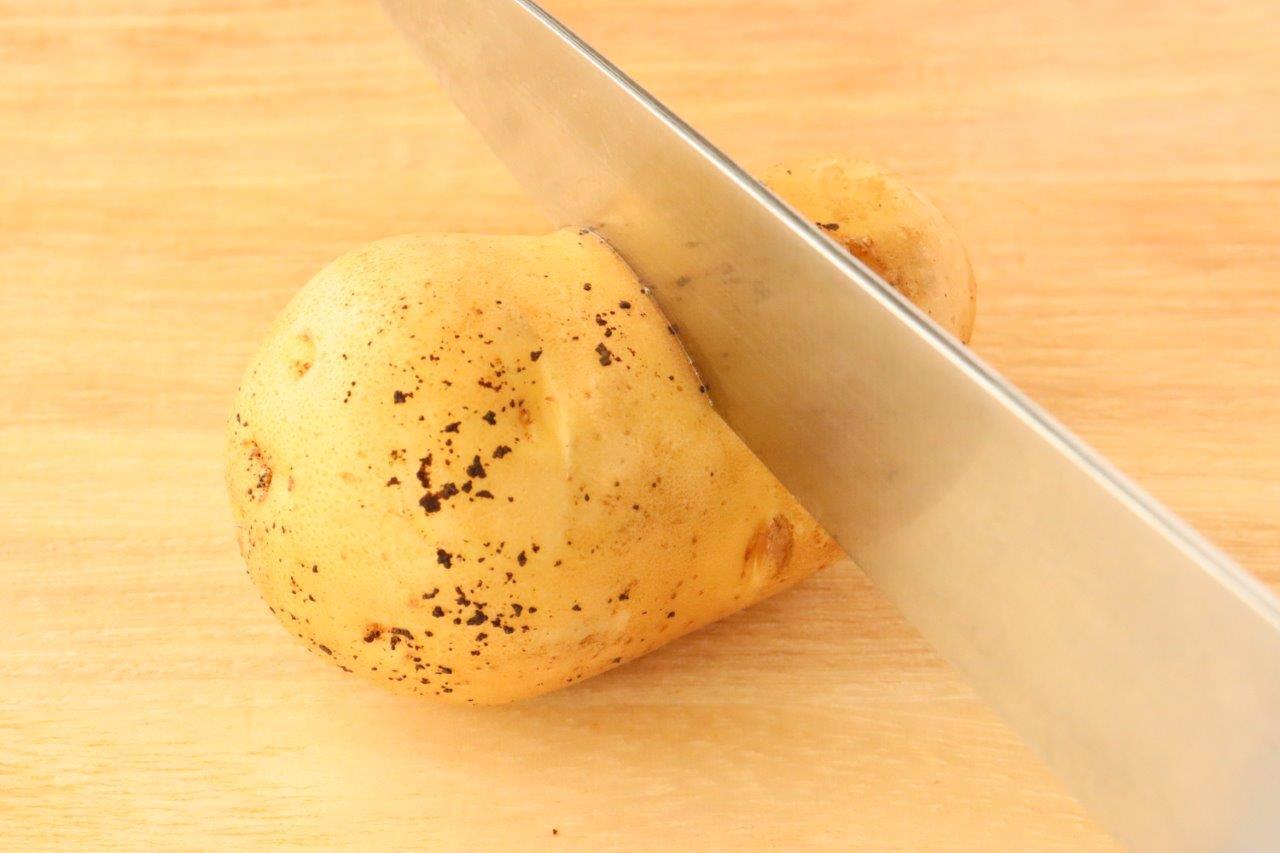

1.じゃがいもをよく洗い、芽があれば包丁で取り除く。皮にぐるりと一周、切り込みを入れておく。

切り込みを入れなくてもよいですが、入れた方が皮をむきやすくなります

切り込みを入れなくてもよいですが、入れた方が皮をむきやすくなります

2.水けがついたままラップで包み、電子レンジ(600W)で3分加熱する。

3.竹串かつまようじをラップの上から刺してみて、硬いようであれば20秒ずつ追加して加熱する。

1個あたり、中サイズなら3分、大サイズなら4~5分が目安です

1個あたり、中サイズなら3分、大サイズなら4~5分が目安です

4.粗熱が取れたらラップを取り、切り込みを入れた部分から手で皮をむく。

キッチンペーパーを使うと滑らずにむきやすくなります

キッチンペーパーを使うと滑らずにむきやすくなります

皮をむいたら温かいうちにつぶして調理しましょう。

炒め物や煮物の下茹でには【切ってからレンジで加熱】

炒め物や煮物などに使うために下茹でしたい場合は、皮をむいて切ってからレンジで加熱します。

加熱ムラをなくすために、なるべく大きさを揃えて切りましょう。またボウルに入れるよりも、平たい耐熱皿に並べた方が加熱ムラが起きにくくなります。

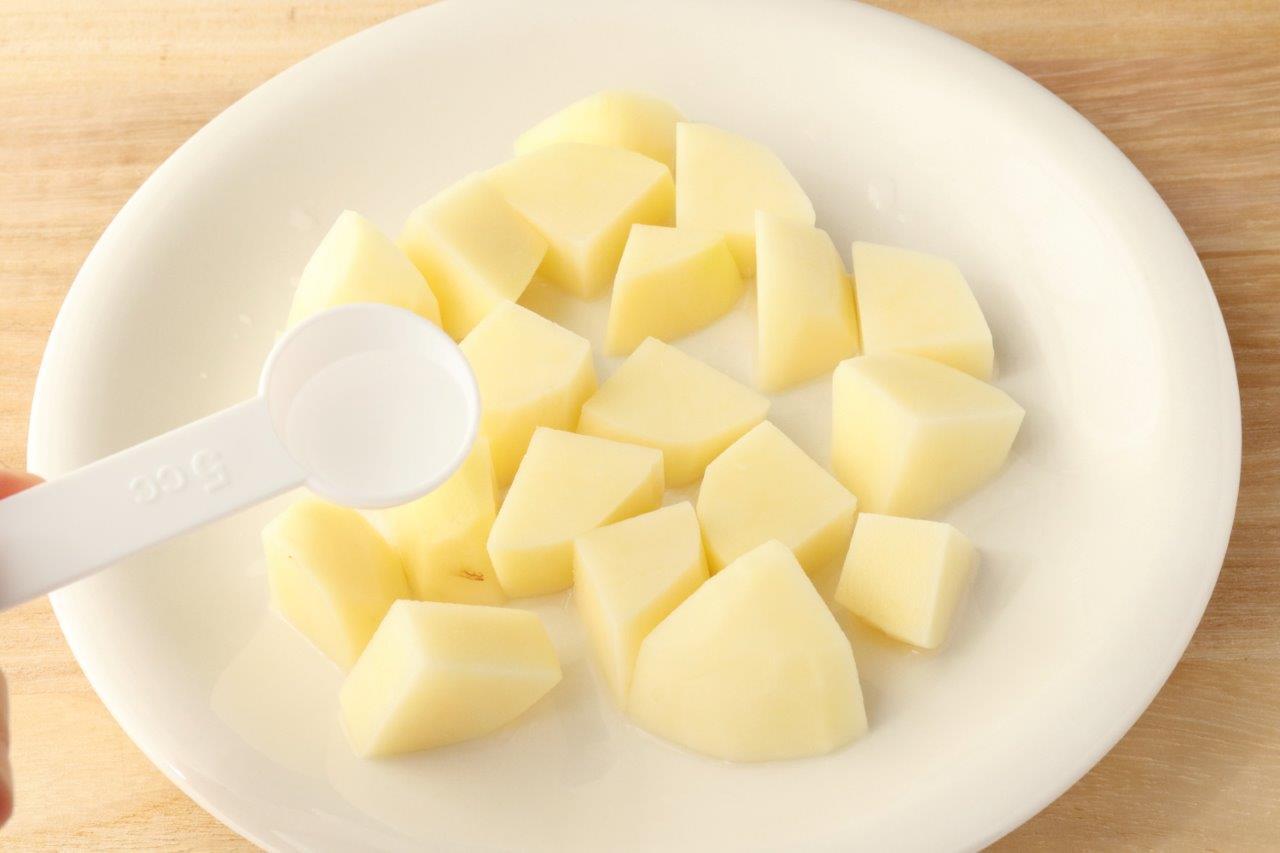

切り口から水分が蒸発しやすいため、じゃがいも1個当たり水小さじ1を加えて加熱してください。加熱時間は中1個で1分30秒~2分ほどが目安です。

切ってからレンジで加熱する手順

1.じゃがいもはよく洗って皮をむき、芽を取り除く。使いたい大きさに切り、5分ほど水にさらしておく。

大きさをなるべく揃えることで加熱ムラを防ぎます

大きさをなるべく揃えることで加熱ムラを防ぎます

2.平たい耐熱皿に並べ、水小さじ1を振り、ラップをふんわりとかける。

3.電子レンジ(600W)で1分30秒~2分加熱する。竹串かつまようじを刺してみて、硬いようであれば10秒ずつ追加して加熱する。

粗熱がとれるまでラップをしたまま蒸らすことで、よりしっとりと仕上がります。

レンジで簡単!じゃがいもを使ったレシピ

レンジで簡単にできるじゃがバターをはじめ、じゃがいもを使ったレシピを紹介します。

基本の「じゃがバター」

ホクホクとしたじゃがいもに、じゅわっとしたバターがおいしいじゃがバター。レンジであっという間に調理できます。

材料(1人分)

じゃがいも…1個

バター…5~10g

作り方

1.じゃがいもをよく洗い、芽があれば包丁で取り除く。

2.水けがついたままラップで包み、電子レンジ(600W)で3分加熱する。

竹串を刺してみて硬いようであれば20秒ずつ追加して加熱する

竹串を刺してみて硬いようであれば20秒ずつ追加して加熱する

3.手で触れるくらいの熱さになったらラップを取り、十字に切り込みを入れてバターを載せる。