2025年8月20日 今日の夕飯 肉炒り玉子 納豆

おたんこなす まる の 気まぐれ 趣味

レンジで簡単 なすのマヨネーズ焼き

なすは1.5〜2cmの厚さに輪切りして耐熱皿に重ならないように並べる。

マヨネーズを上に絞る。 ラップをして600wのレンジで5分加熱。

この時端を少し開けておくと加熱後に真空にならずに済みます。

Search Labs | AI による概要

鶏肉の保存期間は、冷蔵で2~3日、冷凍で2~3週間が目安です。冷凍する際は、生のまま、茹でてから、下味をつけてからなど、いくつかの方法があります。用途に合わせて適切な方法で保存し、早めに使い切るようにしましょう。

冷蔵保存

冷凍保存

その他

鶏肉をはじめとした生鮮食品は傷みやすく、保存できる期間は長くありません。鶏肉を冷蔵した場合、保存期間の目安は2~3日ほどです。

しかし、冷凍すれば2~3週間は鶏肉を保存できるようになります。安売りの際にまとめ買いした鶏肉は、冷凍保存を活用して長持ちさせるのがおすすめです。

また、冷凍前に鶏肉を使いやすい大きさに切っておけば、冷凍庫から取り出してすぐに使うことができます。夕食を1品増やしたり、お弁当のおかずに使ったりしやすくなって便利です。

鶏肉を冷凍する方法は、もも肉やむね肉、手羽、ささみなどの部位に関わらず、生のまま、茹でてから、下味をつけてからの3つに大きく分けられます。

それぞれの具体的な方法やコツは、以下の通りです。

生のまま冷凍する場合は、茹でたり味をつけたりといった下処理の手間がかかりません。時間がない場合もすぐに鶏肉を冷凍できて便利です。

1.パックから鶏肉を取り出し、キッチンペーパーなどでドリップや水気を拭き取る

2.必要に応じて、好みの大きさにカットする

3.小分けにしてラップで包む

4.保存容器に入れて冷凍庫で保存する

パックのまま保存するのではなく、取り出してから保存するのがポイントです。肉の水分やタンパク質などが含まれた赤い液体(ドリップ)が付着したままだと、臭みが出る原因になってしまいます。

また、冷凍までにかかる時間を減らすために、熱伝導率に優れた金属製のトレーにのせて冷凍するのもおすすめです。冷凍庫に急速冷凍機能がある場合は、それを活用するのも良いでしょう。

冷凍前に下茹でしてから冷凍するのもおすすめです。あらかじめ火を通しているので、料理の時短につながります。

1.鶏肉に火が通るまで茹でる

2.火を止めて粗熱を取る

3.必要に応じて鶏肉をほぐす

4.ラップをしたら保存容器に入れて冷凍庫で保存する

茹でた鶏肉は、ほぐしてから冷凍すると解凍後に使いやすいです。鶏肉に味をつけたり茹で汁をスープとして活用したりしたい場合は、生姜や長ねぎ、酒などを加えるとおいしく茹でられます。

また、茹でる以外の方法で加熱した鶏肉も、問題なく冷凍可能です。

唐揚げやタンドリーチキンといった用途が決まっている場合は、下味をつけて冷凍するのもおすすめです。解凍後の手間が省けるだけでなく、味がしっかり染み込むのでおいしく仕上がります。

1.キッチンペーパーなどでドリップや水気を拭き取る

2.使いやすい大きさにカットする

3.砂糖や塩、塩こうじなど調味料をもみ込む

4.保存容器に入れて冷凍庫で保存する

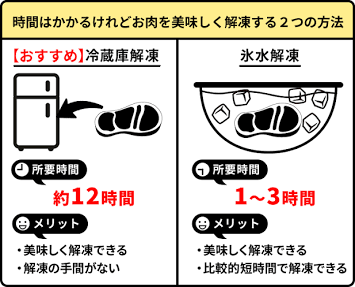

冷凍した鶏肉は、冷蔵庫に移して自然解凍するか、氷水につけて解凍するのがおすすめです。ゆっくりと解凍することで、水分と一緒にうまみ成分が流れ出てしまうのを防げます。

このとき、完全に解凍するのではなく、外側だけ解凍する「半解凍」にするのがポイントです。完全に解凍するよりもドリップが出にくく、おいしさを保てます。

電子レンジを使って解凍することもできますが、解凍ムラができる場合があります。基本的には避けた方が良いでしょう。

また、常温解凍も菌が増える恐れがあるので控えることが重要です。

鶏肉は、食中毒につながるカンピロバクターという菌を持っています。鶏肉に触った後はしっかり石鹸で手を洗う、使用した調理器具は消毒するなど、衛生面に気を使うことが重要です。

また、冷凍した鶏肉は必ず加熱して、しっかりと中まで火を通してから食べるようにしましょう。一度解凍した鶏肉を再冷凍するのも、菌が繁殖する恐れがあるため厳禁です。

電子レンジを使った茹で人参の作り方をご紹介します。

人参は茹でると湯の中に栄養が流れ出てしまうので、レンジでチンするのがおすすめです。

人参1/2本(100g)あたりの加熱時間は、600wで1分40秒が目安です。

人参1本分だったら、600wで3分20秒〜4分です。

調理時間2分

| 人参 | 1/2本(100g) |

人参を加熱する前に水を振ると、しっとり仕上がります。

レンチンした人参は、そのままマヨネーズや醤油といった好みの調味料を混ぜて食べてもいいですし、サラダや和え物にしても美味しいです。

カレーやシチューや煮物の具材にすると、人参にはすでに火が通っているので時短になります。

なお、残った人参は、冷蔵で3〜4日ほど日持ちします。

詳しくは、別記事「人参の保存方法」を参考にしてください。

少し多めに加熱してストックしておくと、あと一品欲しい時や、お弁当を作る時などに便利です。

https://tokubai.co.jp/news/articles/5448

ポテトサラダやコロッケなど、さまざまな料理に大活躍のじゃがいも。鍋で茹でるよりもレンジで加熱する方が簡単ですが、パサパサしたり加熱ムラができたりと意外に難しいものです。

この記事ではじゃがいもをレンジで加熱するコツと、その方法について写真付きで詳しく紹介します。

目次目次をすべて見る

じゃがいもをレンジで加熱したとき、パサつく、硬くなるなどの失敗の原因は加熱のしすぎが考えられます。

レンジは加熱するときに水分を飛ばしてしまう性質があることと、じゃがいもはほかの野菜に比べると水分が少ないため、加熱しすぎることでパサパサしてしまいやすいのです。

じゃがいもをホクホクにおいしく加熱するには、加熱を長くしすぎないこと、また水分が飛ばないように工夫するのがポイントです。

600Wでじゃがいも1個を加熱する時間の目安は、丸ごとの場合は3分ほど、切ってからの場合は1分30秒~2分ほどです。

また水分が飛ばないようにするには、切ってから加熱するよりも、丸ごと加熱する方がおすすめです。切り口から水分が飛ばないため、丸ごと加熱する方が失敗しにくくなります。

もし切ってから加熱する場合は、1個につき水を小さじ1ほど入れて加熱しましょう。じゃがいもの大きさをなるべく揃えて切るのも加熱ムラを防ぐポイントです。

▼<関連記事>じゃがいもの重さとカロリー

じゃがいもの重さはどのくらい?大中小の大きさ別の重さや100g当たりの量を解説

ポテトサラダやコロッケなど、じゃがいもをつぶす料理に使う場合は、丸ごとレンジで加熱しましょう。

丸ごと加熱する方が水分が飛びにくいだけでなく、皮も手で簡単にむけるので時短になります。

加熱時間は電子レンジ600Wで1個あたり、中くらいなら3分ほど、大きめなら4~5分が目安です。

▼じゃがいもはアク抜き不要?

じゃがいもに含まれる“アク”は料理にどんな影響をもたらすのでしょうか。電子レンジで加熱した結果は…こちら。

じゃがいものアク、抜かないとどうなる?実は料理によってはアク抜き不要!

1.じゃがいもをよく洗い、芽があれば包丁で取り除く。皮にぐるりと一周、切り込みを入れておく。

2.水けがついたままラップで包み、電子レンジ(600W)で3分加熱する。

3.竹串かつまようじをラップの上から刺してみて、硬いようであれば20秒ずつ追加して加熱する。

4.粗熱が取れたらラップを取り、切り込みを入れた部分から手で皮をむく。

皮をむいたら温かいうちにつぶして調理しましょう。

炒め物や煮物などに使うために下茹でしたい場合は、皮をむいて切ってからレンジで加熱します。

加熱ムラをなくすために、なるべく大きさを揃えて切りましょう。またボウルに入れるよりも、平たい耐熱皿に並べた方が加熱ムラが起きにくくなります。

切り口から水分が蒸発しやすいため、じゃがいも1個当たり水小さじ1を加えて加熱してください。加熱時間は中1個で1分30秒~2分ほどが目安です。

1.じゃがいもはよく洗って皮をむき、芽を取り除く。使いたい大きさに切り、5分ほど水にさらしておく。

2.平たい耐熱皿に並べ、水小さじ1を振り、ラップをふんわりとかける。

3.電子レンジ(600W)で1分30秒~2分加熱する。竹串かつまようじを刺してみて、硬いようであれば10秒ずつ追加して加熱する。

粗熱がとれるまでラップをしたまま蒸らすことで、よりしっとりと仕上がります。

レンジで簡単にできるじゃがバターをはじめ、じゃがいもを使ったレシピを紹介します。

ホクホクとしたじゃがいもに、じゅわっとしたバターがおいしいじゃがバター。レンジであっという間に調理できます。

じゃがいも…1個

バター…5~10g

1.じゃがいもをよく洗い、芽があれば包丁で取り除く。

2.水けがついたままラップで包み、電子レンジ(600W)で3分加熱する。

3.手で触れるくらいの熱さになったらラップを取り、十字に切り込みを入れてバターを載せる。

Search Labs | AI による概要

鶏肉の解凍時間は、解凍方法や鶏肉の種類、大きさによって異なります。冷蔵庫で自然解凍する場合は、数時間から半日程度、流水解凍の場合は数十分程度、電子レンジの場合は数分程度が目安です。

解凍方法別の目安時間:

解凍時の注意点:

その他:

より詳しい情報は、以下のリンクを参照してください。

ぶりのさばき方

http://www.kyoto-kawaichi.co.jp/recipe/movie/detail/post-14.html

ブリの捌き方~刺身用~

トロトロのブリあらとシャキシャキの水菜を味わう

http://stakano.blogspot.jp/2011/10/blog-post_28.html

ブリをさばく

「ぶり」を冷凍して使っちゃおう!上手に保存するコツとレシピ紹介